都沒有時間看書,訂一下讀書計畫,不然永遠都看不完,一週看一章節,節錄一些重點分享

知識就是力量,而我們需要這些國外的好書讓我們增進力量

都沒有時間看書,訂一下讀書計畫,不然永遠都看不完,一週看一章節,節錄一些重點分享

知識就是力量,而我們需要這些國外的好書讓我們增進力量

(借用一下川哥的圖)

話說我們的夜騎路線,雖然都是很方便也沒什麼車的鄉間小路,但是路況實在不佳,有時候好好的路又被挖了,有時候下雨完,坑洞又冒出來了。廝殺到氣都喘不過來還要兼閃坑洞實在是強人所難,所以每天震啊震的,雖然我的車已經是碳纖車架,但是追求一個好的路感是對脊椎比較有利的,而我時常也嫌過坑洞的時候,太強烈的震動讓手很不舒服,操控當然也受影響。

本來我的 Plan A是換碳纖龍頭把手,但是我對碳纖把手沒有好感,用過其他人的,覺得略軟,然後光是換龍頭效果似乎並不明顯,加上碳纖龍頭會讓我的Garmin 表頭被迫外加一個延長座(我個人對這個零件非常不以為然,車上的零件能少一件是一件,等到比賽它鬆脫你就知道),所以Plan A 就一直胎死腹中。

後來車友阿志給我推薦「乳膠內胎」這個選項,比起來便宜的多(300一條雖然貴了點,但是比起碳纖龍頭跟把手還是OK的),我就買了個幾條來試試。

乳膠內胎拿在手上的質感滿妙的,真的是QQ,很像廚房用的家事手套,安裝時感覺跟一般內胎也不太一樣,很容易亂跑,我是先打一點氣,然後裝進去看看有沒有夾住的地方(這很重要,乳膠內胎很容易夾爆),因為內胎顏色很特別所以倒是不難看出來,乳膠內胎很怕水跟有機溶劑,可以用一點滑石粉(我是沒有用啦)。

這裡我是建議,如果是備用內胎的話,不要使用乳膠內胎,因為如果在外面爆胎,很難預期是什麼狀態與天候,備胎破了就真的GG。

裝上去後跑去夜騎馬上就感覺到令人驚豔的路感,過五線譜時非常明顯,震動大為減低,過坑洞野手不痛了,而且由於震動處理比較好的狀況,似乎維持速度上來得更容易一些,而有人說乳膠內胎會比較「拖」的感覺,我倒是在最後衝刺的時候並不這麼覺得。

雖然我自己是也有碳纖板輪用管胎,但是多半只有比賽才會拿出來,所以對比沒有這麼明顯。

漏氣的部分還好,過了一個晚上大概掉了 10psi,可以接受。

我打算去買的兩打放在家裡備著,夜騎就靠它了。

雖然說早就看完好幾年了…………………

幫老婆寫月報而已

「魔球」是一個談「棒球科學統計」在奧克蘭運動家隊實踐的過程,與MLB當時的環境與運動家隊帶來的衝擊,在這個動人的故事與生硬的統計理論背後,他想表達的真義是什麼?運動家隊的過程,能夠帶給一般大眾,怎樣的啟示?

1. 大量數據之中,魔鬼藏在細節裡:

棒球是典型的「零和遊戲」(除了某些聯盟允許平手結束比賽),是結果論的運動比賽,也就是說不管今天你打得再精彩,守備有多少次美技,投球投的多快多準,輸一分就是輸了。

但是用「結果論」看棒球,無疑的,你就會對一個選手評價完全走樣,比如說,同樣是投一局0失分,A投手是被打三支安打,然後靠著隊友神奇的守備才化解這局的危機。B投手是上去投9顆球三振3個打者然後退場。就是截然不同的水準。又或者是拿下一勝的A投手,掉了10分靠著隊友攻下15分獲勝,與只掉了1分完投九局但是隊友1分未得的敗戰B投手,哪一個比較強呢?

「勝場數」、「自責分率」無法真實反應一個投手的能力,是因為這中間太多的細節我們都還未去深究,太多的數據沒有加進來被正確的解讀。

只看單一指標,只看結果,只看外表,往往會看走眼,就是因為沒有真正深入細節去探究事物的本質。

2. 勇於打破窠臼,突破舊有思維:

在當時,棒球統計的觀念還未普遍被MLB接受,只是停留在理論的範圍,而且只有小眾的人注意,當時的球隊經理與球探,絕大多數都還是只會注意球員的身材體格,以及幾個單一指標選擇球員。

運動家隊的經理比恩卻大膽的採用保羅的意見,全面採用新式統計棒球的觀念選用球員(如:重視上壘率甚於打擊率)與比賽策略(如:不短打,不盜壘),他們認為「傳統棒球思維與觀念」有重大漏洞,而他們可以利用這個漏洞,以最小的花費,達到最大的效果。

在有限的預算的情況下,在2002締造MLB百年來前無古人的20連勝紀錄,並以美聯西區排名第一進入季後賽,靠的是「觀念的改變」,而不是單純的「Cost down」而已。

3. 勇於堅持,永不放棄

比恩的作法,在當時不僅僅是遭受內部的質疑,外界也一再地對他的作法提出批評,認為他太過於離經叛道,甚至季中還上演出售招牌球員的戲碼。

事實上,不僅是在棒球,不管在政治/經濟/企業/社會上,提出創新概念的人總是會被批評,被排擠,因為他挑戰的不僅僅是既得利益者的觀念,更是他們賴以維生的方式,所以他必然會遭遇激烈的反抗。

但是比恩深信自己的判斷是正確的,不管外界如何批評,他仍然是堅持這樣的作法,,最終獲得很大的成功。

每一個認真的車手心中,都有那個凸字台,但是在那之前,你總是要瞭解一下,你離那個凸字台到底還有多遠?是伸手可及還是「世界上最遙遠的距離」?

聰明的將軍,會選擇他設定的戰場來取得勝利,阿呆的將軍,就會希望「每一個戰場他都要打贏」,然後屢戰屢敗。

車手也是一樣,你不可能全部都贏,登山賽/繞圈賽/平路賽/丘陵賽/個人計時賽我沒看過誰可以全部稱霸的,除非你根本就不是屬於這個級別的車手,選擇一個你擅長的項目,會讓你跟凸字台的距離稍微縮短一點。(除非你的目標完全不是凸字台…………..)

又或者,也許你離凸字台還很遠,那麼,設定一個「短程」的目標會是一個比較實際的作法,比如說「不要DNF」這一類的………….,不過,就算是「短程」目標,目標設定一定要對自己有壓力,訓練動力才會強大。

有了目標,就要瞭解自己到底跟目標有多遠?怎麼訓練才能接近目標?什麼科目對你的目標有幫助?什麼科目對你毫無益處?

比如說,想贏繞圈賽的一天到晚去爬大山,花東賽想贏的每天最多只騎一小時,而想贏武嶺的週末都去騎西濱,似乎就不是太好的訓練策略。

使用功率計的另一個好處,就是「設定目標」數據化,比如說FTP/體重=4.5W/kg就是一個很好的指標,或者AC~400W………………,讓原本以「時間」為單位的目標,搖身一變成為更具體的數值。

而到了快到比賽時,除了心裡比較篤定之外(篤定有兩種:一種是篤定有競爭力,一種是篤定輸…….),按照自己的生理特性去擬定戰術,獲勝的機率才會提升。

「台灣的記者,值得你相信嗎?台灣的新聞,寫的是真的嗎?」

這幾年來,我一直都對於新聞媒體的播報內容,抱持著這樣懷疑的態度

而一次又一次的被他人戳破扭曲內容,讓我對於「記者」這個行業,毫無好感

我當然知道,一定也有好人很努力的在自己的崗位上工作

但是缺乏「自律精神」就是我對這群人的既定印象

扭曲事實、立場偏頗、缺乏專業精神、挑動族群仇恨,你絕對在我們的新聞媒體中不會陌生

孟子說:「逢君之惡」,意思是逢迎助長國君的惡習,是奸佞小人的行徑,而記者故意寫這些「挑動仇韓」情緒的內容,就是在逢迎各位「國家的主人」的惡習,那麼,這個「奸佞小人」四字,是不是可以擔當得起?

----------------------------------引用FB林坤緯的相片-----------------------------------------

這幾天,台灣會韓文的人都沒死也沒瞎,請不要再亂寫新聞,也不要亂下標題。

今天有網路媒體丟出來一則新聞,如附圖。

這幾天不論是電視或是網路媒體,渲染韓國相關的誇張新聞真的是夠了。

基本上在台灣,會韓文的人都還活著,也都還能看懂韓文的好嗎:)

附圖中的原始韓文新聞出處如下列網址,也感謝學姊熱心指出疑問點如下面文章。

http://osen.mt.co.kr/article/G1109552091

「這家叫OSEN不是體育朝鮮,還是說體育朝鮮=OSEN只是我不知道?(但我去查好像不是這麼回事)

更何況人家也沒說『台灣設備超爛』,原文說的是這樣:

『在台灣棒球不是個單純的運動,棒球是台灣的國球,而這是因為台灣與中國本土之間的微妙關係,這是代表資本主義的運動,同時也是能贏過中國的唯一運動項目。

台灣國家的支援也超越想像。舉辦初賽的台中洲際棒球場,雖然不像擁有最新設備的仁川文學球場和蠶室球場一樣,是可容納三萬名以上觀眾的大型球場,但也是應有盡有的球場,舉辦國際級賽事一點也不遜色。

雖然不是耗費巨資建造的球場,小巧卻絲毫沒有不便之處。政府支援各種國際賽事,比賽場地也不斷增加,而特殊的加油文化,也為台灣棒球的成長貢獻了一份心力。』

哪門子的球場超爛啊?ETTODAY現在還有沒有懂韓文的記者」

--

或許韓國分析台灣棒球熱的原因因為國情隔閡,內容不盡然正確,不過面對國外的認真報導和稱讚,換來的是標題殺人法和誤導民眾,加深台韓兩國之間的情感裂痕(我沒誇大,所謂裂痕就是冰凍三尺非一日之寒),我並沒有覺得台灣這種做法比所謂口中的「韓狗」品格高出多少。

我也真心不懂這幾天媒體操縱民眾情緒,這樣好嗎?還是是很期待台灣隊下次有機會去韓國比賽,換台灣選手被韓國民眾舉牌「台灣鬼子」、「台灣狗!」又有機會寫新聞嗎?

閒來無事,把車子排排站,看一下都叫TCR的,有什麼不一樣?

圖2:ISP座管,不用講,舒適度增加不少,TCR ADV SL 較扁的下管一直為我所不喜,連商標都寫不完,ADV就好很多。上管的管形也不同,ISP的較為扁,而ADV是倒三角形。

2012之後的TCR更壓縮(注意水壺的上方上管位置),我就愛登山車,水平車架是上個世紀的產物,我高中就騎水平上管鋼管車上學,話說G牌出了空力車,居然一堆人先討論上管變平了,鄉民就是鄉民。

圖3:上管從上往下看也不同,ADV的接近座管比較窄,而ISP比較寬。

圖4圖5:後上叉簍空是這一代TCR的特徵,大概為了減輕重量無所不用其極吧,連勾爪跟五通都捨棄金屬,直接使用碳纖了。

圖6圖7圖8:頭管管形有微妙的不同,OD2也是一大賣點(我是覺得還好啦……)

圖9:後下叉的管形與ISP與ADV有著微妙的不同

圖10圖11:五通處,ADV與ISP下叉連接的位置不同,ISP的略寬一點,與BB幾乎同寬

至於騎起來怎麼樣?…………………..我只能說,要讓我覺得有更滿意的車,很難了

我會去投那個反對票,對!就是那個第四座的核能電廠要不要繼續蓋,雖然說最沒有資格反對的人,可能我也算一個。

我在研究所是研究「核融合」這個題目,什麼是「核融合」呢?看過東尼‧史塔克在山洞裡做的那個發光的小圈圈嗎?還有他在第一集裡軍火工廠那個大大的會發亮的「方舟反應爐」,本來我也滿懷雄心壯志希望解決全人類的能源問題,但是由於某些私人因素,讓我放棄了這一條路(雖然說,有我沒我,也是沒差,因為你們可以等東尼‧史塔克做出來再說………)。

核融合,大量產出能源,無污染,無二氧化碳排放,無放射線,恆星就是用這種能量在發光發熱的「星光之力」,但是離正式商業運轉,可能還要等50年…………(Tony你在哪裡?!),希望在那之前,人類可以別把地球搞死。

既然我都放棄科學之路了,那就表示不管這個世界是要用核子之冬殺死自己,或是反過來想鑽木取火搞穴居生活,我都沒有發言權力,因為我既然無能改變世界,那整日嘴砲叫叫叫就不是一個負責任的讀書人該有的樣子。

所以,我不管夏天有沒有冷氣吹,也不管那群要死不活的高耗能低獲利產業,是不是要搬去中國大陸還是哪個落後第三世界國家,或者讓我們這群夕陽產業與年紀越來越大的工作者搞「不可能的任務」----產業轉型(還是直接收掉會不會比較乾脆?),我更不管失業率上升以及後續帶來的高犯罪率(找不到工作,吃不飽,跑去搶劫是你家的事),罪犯充斥看看可不可以僥倖躲過,要真的失業我還可以仗著身體健康去打打零工,再不然離鄉背井去新加坡或大陸也可以。

總之,我不要核能,輻射能害死任何一個人我都不願意,我不想吹著冷氣在電腦前FB嘴砲時,有人要冒著得癌症死去的危險,我只想良心過得去就好(謎之音:那我失業關廠你良心就過得去?)。

你可以指責我缺乏知識份子的基本良知,因為其實核能電廠蓋不蓋對我影響有限,而且我是有選擇的,我講的話某種程度上,是風涼話。

所以我就不知道林志玲、田馥甄這些人講的「反核」算不算風涼話?因為她們也不靠電力能源創造產值,而且她們的選擇,比一般人更多,也更好,所以更怕死,當然風涼話仍然屬於「言論自由」的範圍,所以不管我贊不贊同,我都誓死保衛她們的發言權力。

我不是在講反話,政府可以隱瞞你蘭嶼居民的癌症發生率,或者請所謂的「日本核電專家」信誓旦旦的告訴你:「福島現在沒人受到核污染,大家都過的健康又快樂」,但是你要是相信了,那才真的叫做蠢。

日本人,不怕死是有名的了,神風特攻隊就是他們的專利,所以就算是東電這樣慘,他們還是要繼續搞核電,因為「GDP成長」非常的重要,只是他們有沒有說,GDP成長是漲了誰的荷包?跟你有沒有關係?你有沒有賺到?

有沒有人問說:「為什麼我們要蓋這麼多電廠?」,「為什麼我們全國每人平均使用電力高居世界前5強?」(因為台灣太熱大家太愛開冷氣?那新加坡馬來西亞的人是只有吹電風扇嗎?),很少,這個社會與媒體只會操弄你「要?還是不要?」核電,因為兩邊都有商業市場,都有政治/商業算計,至於他們是不是關心這個社會?那只有天知道。

這個政府,把「國家級的能源政策與產業發展」,與「國家未來」,丟給無知的人民群眾來決定,那我就不知道「政府」的功能性在哪裡?這幾年,明明就看到不管是「兩兆雙星」或是「亞太金融中心」紛紛變成了「慘業」,「產業轉型」不過就是跟「反攻大陸」一樣,徒具口號永遠也沒辦法達成。請政府領導人要不要出來說說,萬一真的核四不要蓋了,你未來10年的產業政策是什麼?Opps!我忘了,現在這個總統只剩下沒幾年了。

還有,我真的想看看,到時候被迫要去擁抱火力發電時,我們的國家臉皮夠不夠厚,敢不敢說「我們既不是聯合國會員國,也沒簽什麼「京都議定書」,碳排放這種事情跟我們沒關係,我們不想也無須遵守。」

我會去投那個反對票,反正我對製造業跟22K已經很煩了,我倒要看看這群人對不對得起我交的稅金。

有用功率計跟碼表的人有沒有發現,你的「消耗卡路里」跟「作功」其實差非常多,以我某次宇老來回為例:

http://connect.garmin.com/activity/274252652

作功:2436kJ = 2436000 J

消耗卡路里:2863 C=2863000 cal = 12024600J ???

怎麼樣?對不起來是吧。

當然,你也可以質疑 Garmin 的卡路里消耗估計是錯誤的,那我們反算作功好了,因為作功是從功率計上實際測量來的

2436000 J = 580000 cal = 580 大卡

近五小時的騎乘連基本的肝醣都還消耗不完(人體儲存肝醣大約800~2000大卡,因人而異),所以不用補給?喝水就好了?

我不知道「熱力學第二定律」對各位的意義在哪裡?卡諾循環到底高中老師是怎麼教的?

好吧,看公式我看大家都昏了,那我們看看科學家怎麼說的:

對任意之循環運轉裝置,在只與單一熱庫交換熱量之情形下,而產生對外作功之效應是不可能的。此為熱機之觀點,即熱無法百分之百轉為功。

人體就是一種「熱機」,效率怎麼樣也許可以問問運動科學家,但是肯定不會是100%,因為物理學家早就證明這是不可能的了

你可以看「作功」跟「消耗卡路里」的定量去做補給,但那又是另外一回事了

。

參考資料:

http://en.wikipedia.org/wiki/Second_law_of_thermodynamics

自從功率計越來越普遍之後,使用數據化參數瞭解自己的訓練強度與疲勞程度的人也增多(大概吧),其中最容易理解的概念是TSS--- Training Stress Score,一般的建議是當TSS大於150,疲勞會累積到第二天,而大於300會累積到第三天,最好不要大於450,那叫做「累到靠北」。

越累練的越好?

如果你把TSS當作你訓練成果的唯一指標,那就會陷入另一個迷思:「我們天天練到500,不就是超強的嗎?」

事實上,我們拋開數據,想一想TSS>450是一個怎樣的概念?,以我為例,要超過450大概就是來個「一日雙北」就會超過了吧,騎到這種程度,疲累感完全超過負荷,身體大量燃燒蛋白質,血紅素也不斷消耗,疲勞感完全超過三天以上,我想請問,這樣會「越練越強」嗎?

訓練的原則,就是如果訓練份量是7,那一個禮拜每天都是「1」會比一天就「7」好,為什麼?因為操完身體要休息、要恢復,而每天可以恢復的量是固定的,一次燃燒過多的肌肉,傷了元氣也減損體力,怎麼會變強?

況且,身體疲勞到一個程度後,強度一開沒多久就爆炸,因為「疲勞是會累積」的,只要你恢復的情況並不好,結果就是練到比賽前剛好掛點。

ATL、CTL and TSB 的意義與管理

ATL、CTL與TSB的定義可以參考下列兩個連結,連公式都有:

http://ianbarrington.com/2007/03/02/atl-ctl-tsb-explained/

http://thewheelsonthebikegoroundandround.blogspot.tw/2006/10/tssctlatltsb.html

用最簡單的白話文講,ATL(Acute Training Load)就是顯現你「近期」身體訓練的負荷量的程度,CTL(Chronic Training Load)就是你身體操練身體素質進步的程度,TSB(Training Stress Balance)就是把這兩者相減 CTL-ATL,也就是你疲勞的狀態,下圖是我這一週的ATL-CTL-TSB圖表:

我們可以看到,ATL最高的那一天,我去了宇老來回,外加內灣到我家的ITT,所以ATL大爆發,CTL也跟著上升,意味著「操練有成果」,而隔日的TSB一口氣掉到-32,意味著第二天「累死了」,你可以看到,接下來幾天ATL慢慢下降,因為這幾天都下雨,只能訓練台隨便騎騎,CTL也緩步上升,但是TSB慢慢的向0靠近,所以這表示我又可以去一次宇老了………

OK,那麼,單單是數字,並不產生意義,重點是數字到了多少該注意?就像TSS 150一樣,以我自己的經驗,只要TSB超過-50,要出門騎車就會「完全開不出強度出來」,一開就炸,而比賽前我盡量會讓TSB不要低於-20,而平日訓練,跑到-10以上就偷懶到很離譜了。

舉例來說,如果我禮拜六跑去宇老,回來之後TSB已經-50了,禮拜天我就會帶帶小孩就好,而過年看到CTL下降,那就是欠操了,這就是「數字管理」的方式。

該休息時跑去操練,就是不遵守訓練紀律的爛選手

訓練大師 Allen Hunter先生說(Training and Racing with Power meter 的作者):

It is called training stress score and not training performance score for a very good reason.---TSS之所以叫做訓練「壓力」積分而不是叫做訓練「表現」積分是有很好的理由。

TSS越高,練的越好?我LSD八小時TSS也超高,但是強度呢?而當你TSB一直都低於-50,整天累的半死,強度開得出來嗎?

TSS每天都開得出超過100的人要注意,TSS的算法是 IF*IF*100,換言之,你每天都要來個ITT一小時才有100,訓練課表最好有強度的科目是「間隔」的,因為身體充分恢復,下一次的強度才開得出來,而「訓練強度」就是能不能進步的關鍵所在。

身為一個選手,每天睡足八小時是重要的,好好的吃飯也是重要的,沒睡飽一大早跑去騎車並不是一個好主意。

設置休息週

身體的機制,是「不可能一直操練不休息就會一直進步的」,如果事情這麼簡單,那奧運冠軍就指日可待了,但是其實身體能夠承受的訓練量,最好是如下圖的方式。

以我的經驗,連續操練而不設置休息週,TSB幾乎很難回復到正常的水準,身體感覺到的疲累也不是蓋的,這樣如果直接面對比賽,那就是GG了,所以休息週不僅會是「測驗週」,也是「比賽週」比較恰當。

話說,炫雅要來台開唱了,可惜跟環花東撞期,我看與其去掉隊,不如....

我大可以用我手邊的數據來直接反駁這樣的想法,但是這樣一來整理資料的時間太冗長,二來這樣又落入「偽科學」的窠臼,畢竟每次收集數據的狀態都不同,不符合實驗再現性的嚴謹需求,第三,當我們做一個假設的時候,其實可以先用邏輯思維想看看,是不是論點中本身就具有謬誤之處。

當然,我承認我剛購入功率計的時候,確實有這類的想法,而我也會試圖採用在同樣路段中,收集一下「功率vs. 速度」的資料點做一個參考,但是我不會拿這種數據出來發表,主要是我認為爭議太多,測試的本身外在干擾因素又無法忽略不計,何苦發文自尋煩惱?

「功率計測試輪組」可不可信?我提出幾個觀點讓大家思考一下好了。

1. 嚴謹的實驗室測試輪組工具與方式早已存在:

Great wheel test 2008 – Part 1 – Aerodynamics

http://www.rouesartisanales.com/article-15505311.html

Great wheel test 2008 – Part 2 – Inertia

http://www.rouesartisanales.com/article-15988284.html

Great wheel test – Part 3 – Stiffness

http://www.rouesartisanales.com/article-23159755.html

以上三個連結是法國有名的測試網站,針對輪組的慣性/側向剛性/空氣動力的測試結果,相信不少人都已經看過,而文中也有明確的提到測試的工具與方法,這些測試的結果,都是來自於室內的測試器材,摒除任何人為的因素與差異,也不需考慮外在其他變因(如:風速、地形、地面粗糙程度、騎乘者重量…..etc.),可以說是最客觀也最值得信賴的數據結果(再加上網站本身「第三方」的立場)。

那我想請問,不管你是在訓練台上,或是室外騎乘,你的可控制變因有可能做的更好嗎?

2. 其他外在因素無法忽略不計:

你有騎過車就知道,單單是一個風向,就可以讓你從Cancellara 變成 Hello kitty,更何況不同的胎壓,不同的輪胎滾動阻力,就算是同樣的路段,都讓你的測試隱含一個又一個「不知道如何收集,也不知道如何包含計算」的變因,請問在這些變因下,你的測試嚴謹度可以取信於人嗎?

好吧,那你拉回室內訓練台,讓你每次都用一樣的輪胎與胎壓,也讓你的訓練台機構如同ELITE一樣好了,但是另一個問題就來了,有固定式訓練台的人可以在鏡子中觀察,當你輸出到200W左右的時候,你的車架BB多少都會隨著你的踩踏而左右移動,輸出越大,晃動就越大,這還不包括體重重心的移動與重量不同帶來不同形變程度與力量流失,試問:當一個60公斤騎士騎著S5上訓練台或是室外騎乘測試的輪組結果,對於105公斤騎TCR ADV ISP的騎士有沒有參考價值?

至於滾筒式訓練台,我倒是認為比較個滾動阻力與慣性還不錯,但是只能比比看而已。

3. 選取測試點結果容易遭人操控:

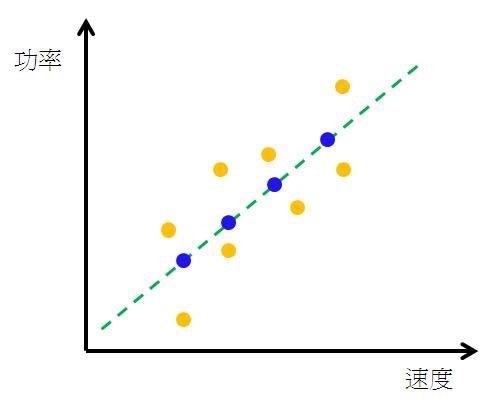

由於仍然存在某些變因影響測試結果,收集到的測試點一定不會是像下圖中藍色的點,呈一直線,而是會像是黃色的點一樣,但是,如果人為介入這個結果,「有意的」選取靠上方與靠下方的資料點,這時候結果就會出現偏差,甚至逆轉,把好的說成壞的,把爛的說的沒這麼爛。

你覺得不可能?我不相信那些搞這些偽科學的商人不會玩這個把戲。