附上Garmin的連結:

http://connect.garmin.com/activity/161266321

這次應馬克的邀約,參加了從來都沒有「敢」參加過的繞圈賽,因為繞圈賽的危險,真的是有目共睹的,而這次會想參加純粹是因為---人很少,總共大約五十幾人參加吧,我參加的這組也不過二十來人,所以才敢大膽的參加。

這組CAT3真的很靠北,有前國手陳智豪,e-MA好手小甘,人肉摩托車左承暐,還有常跟左承暐練車的LUKE與學長,我實在是很懷疑這個分組是怎麼分的?這幾個該去CAT1才對。但是跟好手一起騎車的確是可以學習到東西,我在這個比賽中,缺點通通暴露出來,可以拿來好好的檢討一下,作為下次改進的方向(還有下次嗎?)。

1. 進出彎技巧不佳:這次繞圈,那個銳角彎就算了,因為路面不平+逆風真的很危險(CAT1就是在此發生嚴重摔車),集團進這個彎的時候,大家也算節制,但是逆風段進彎與順風段高速出彎,我騎的就很差,其實這兩個彎選到線,根本不用抓煞車,可是我前幾圈一直進彎就忍不住要煞車,距離略微拉開時,想說仗著C35-TU強悍的性能硬黏回去,前兩圈還不打緊,過了第三圈一共硬拉了6次果然還是掉隊,哪有辦法可以這樣?除非集團的實力遠不如你。

2. 卡位不正確:這也是一個敗筆,一開始,我根本不敢騎在集團中,其實應該要盡量往前擠,尤其是集團實力很強的時候,一落到後面根本進彎時也注定要掉的,萬一要你帶你沒信心擺爛就好,但是,騎在集團中,風險也增大,發生意外注意也沒用,這就是看自己的選擇了,怕的話,不要來騎比較好。

3. 沒帶水:繞圈賽很多時候心跳都會在LT附近,甚至更高,這時候一定要補充水分,因為水分會流失的很快,到第五圈時沒水可喝實在是痛苦不堪,況且,還是有機會可以喝水的,長直路都是你補給的時間(不要進彎時喝水啊,我只有看過職業選手可以這樣)。

4. 體力不夠:就算是技術不佳,最後被套圈還是因為輸出不如人,因為來套我圈的領先集團也不過兩個人,這20分鐘內我踩出280W,看起來還是不夠的,至少還要到300W才不會被追上,所以我的CP30_LT如果可以超過280W才夠看。

跟高手相爭,差一點點就差很多,何況是技術與體能差了一大截,被套也是應該的。

(主辦人:先熱熱身比較不會掉隊喔! 馬克:放心!我們掉隊絕對不是因為沒熱身!)

最後被套下來後,我有看到1、2名與3、4名之爭,1、2名的陳智豪與小甘集團進入直路時,陳智豪發動衝刺的時機與距離,完美的無懈可擊(大約就是200公尺的位置),一路高速進入終點,反觀小甘速度就明顯差了一截。到了主集團快要進終點時,在左承暐前方e-MA的車手(抱歉,我不知道他是誰)率先發動,但是時機太早,反而變成左承暐的Lead-out Man,也是與陳智豪發動差不多的位置,左承暐一口氣把力量爆發出來,原來在前方的車手根本毫無反抗的餘地,只能眼睜睜的看他進終點。

1、2名與3、4名大概都差了1秒到半秒間,但是這半秒,就是實力的天壤之別。

剛剛提到的銳角彎,果然是很危險,CAT1的集團在過彎時,一位車手因為路面不平+風大,居然騰空起來,摔倒後波及2~3位選手,其中一個被波及的馬上就上救護車了,繞圈賽,還是有其危險存在,不是你技術好就會沒事的。

不過,這次還是拿了個團隊第二名,還是值得紀念。

後記1:中午大家聚餐的時候,Luke聊到要增加跳繩跟慢跑的訓練科目,也許下週可以試試。

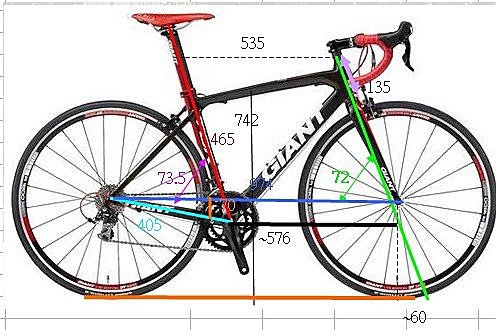

後記2:當天試騎了阿弟的車後,我決定把車拿去給在羿那邊微調一些設定,感覺上,新設定可以更好出力,也許休息週可以來測驗看看。

後記3:

回家的路上,去買了家裡附近生意很好的鮮肉包,老闆的女兒(大概是高中生吧?)幫忙招呼客人,長的很甜很可愛,她一直問我:「你今天騎很遠嗎?好玩嗎?」,我一直笑笑說:「還好」

其實我不知道要怎麼回答她, 跟 周志鋐 黃邦齊 邱炘熠 鄭國璋 林嘉 左承暐 Luke Chen 陳威青 陳介泓 方馬克etc 這一干人等騎車,實在很難跟「有趣」兩字兩字扯上關係,大部分都在痛苦與海放中度過.............

我一直把單車運動當成一個自我挑戰的過程,但是「有趣」的部分卻是我很久都不曾計較的事情,也許,這就是我們跟家人之間,必須要溝通的事情吧?